Toda cultura tiene sus propios mitos y leyendas y por supuesto, también la vasca. Bien lo sabe el experto en la materia Juan Manuel Etxebarria, doctor en Filología Vasca, miembro del grupo Etniker-Bizkaia de Etnografía de José Miguel de Barandiaran y gran estudioso de las costumbres ancestrales de la zona de Gorbeialdea. “Nuestros personajes mitológicos normalmente aparecían de noche”, explica. En la época precristiana “el periodo nocturno comenzaba al atardecer, con el canto del búho o la aparición de los murciélagos, y terminaba al día siguiente con el canto del gallo o el amanecer con la salida del sol”. En ese intervalo temporal es cuando “actuaban esos personajes y durante el día quedaban sin poderes”.

Con la llegada del cristianismo se produce un pequeño cambio, por lo menos en las leyendas que Etxebarria ha ido recogiendo y recopilando en Gorbeialdea. Desde ese momento, el denominador común es que las apariciones tenían lugar “a partir de las campanadas de las oraciones de la tarde o del ángelus hasta las campanadas del alba, y una vez de día ya no tenían poderes”.

En los mitos y leyendas vascas es común la aparición de ánimas errantes

Eso sí, también ha sido constante la creencia de que cualquier señal cristiana tenía capacidad de frenar o dejar sin efecto las acciones e intenciones de estos seres. “Bastaba con santiguarse, rezar, una jaculatoria o el sonido de las campanas de las iglesias para dejar sin poderes e inutilizar a estos personajes”.

Ánimas errantes pidiendo ayuda

Sin embargo, no ocurría en todos los casos y situaciones. La excepción eran las ánimas errantes. “Eran almas que no podían entrar en el cielo porque habían dejado sin cumplir algún precepto de la Iglesia en este mundo”, explica. Debido a ello, “iban apareciendo a familiares o amigos para contarles el por qué de su andar errante. Y entonces, claro, la familia o las amistades ya cumplían con esa promesa o esa misa pendiente”.

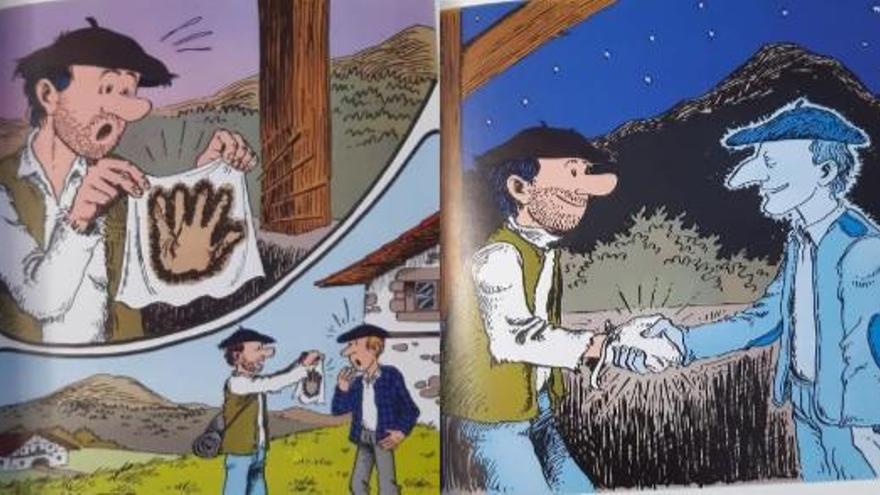

La recomendación es dar la mano a las ánimas errantes con un pañuelo envuelto sobre la palma

Después, llegaba la despedida. “Había que darles la mano, pero siempre con un paño envuelto porque esas ánimas, esos espíritus, quemaban”. Es la razón por la que en las leyendas recogidas por Etxebarria en pueblos de Gorbeialdea “esos paños aparecían con los cinco dedos marcados por la quemadura del espíritu del ánima errante”.

También en cuaresma

Ningún momento del año está exento de estas apariciones. Ni siquiera en épocas de gran recogimiento y devoción en la religión cristiana como es la cuaresma. “Es el período de preparación a la Semana Santa y Pascua para gran parte de los cristianos. Y “aprovechando esta ocasión me voy a referir a una leyenda de las ánimas errantes, creencia muy arraigada en nuestros pueblos, aunque ya va quedando solo a nivel etnográfico”.

“ ”

En este periodo de recogimiento, “en nuestros pueblos era y, aunque en menor medida, todavía sigue siendo costumbre hacer ejercicios espirituales para confesarse y cumplir por Pascua”. El mandato eclesiástico para los creyentes era acudir “a una confesión general y comulgar una vez al año por Pascua Florida. Se le denominaba en euskera Pazkoazkoaz bete”.

Según los relatos recogidos por Juan Manuel Etxebarria en Zeberio, como el transmitido por el vecino Juan Akesolo del barrio Bertzuten, hubo una época en la que esos ejercicios espirituales “solían traer a un misionero, a veces un cura predicador famoso y otras veces a un fraile de renombre”. Lo que solía ocurrir es que muchos vecinos “querían confesarse con alguien de fuera para evitar hacerlo con alguno de los curas del pueblo, probablemente por vergüenza”.

La penitencia de Mateo Txistu, Abade Txakurrak

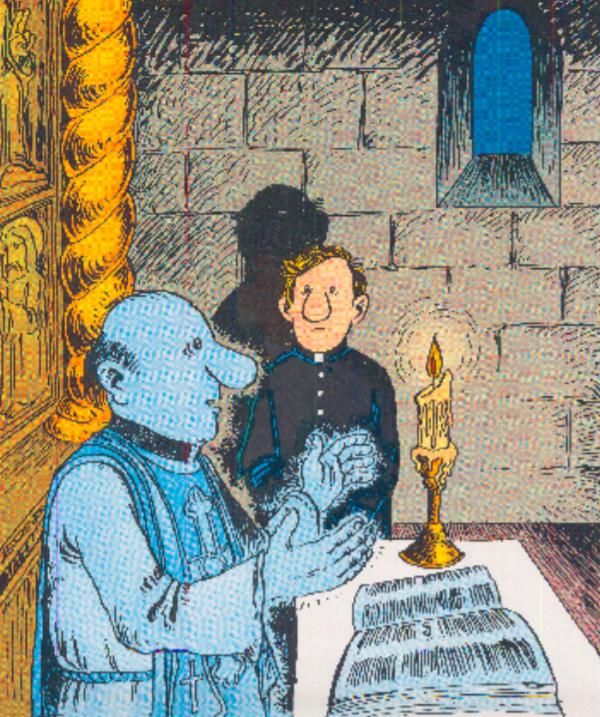

Así lo decidió, en una ocasión, un hombre del pueblo, pero no quería esperar en la larga cola que se había generado. Su ocurrencia fue quedarse a dormir en el coro para, al día siguiente, ser el primero. Así los hizo, a escondidas del sacristán, pero “a medianoche oyó que se abría la puerta de la iglesia, estaba a oscuras y entonces oyó pisadas y estuvo asustadísimo y vio que esta persona iba hacia la sacristía, encendió las luces de la iglesia y al poco, vestido con las ropas de celebrar misa, bajó al altar. Miró a todas partes. Y al no ver a nadie, volvió a la sacristía. Apagó las luces y se marchó. El hombre estaba preocupado y aterrado por el suceso y no pegó ojo en el resto de la noche”, relata.

En Zeberio es conocida la leyenda de Mateo Txistu, Abade Txakurrak

Al día siguiente, el hombre contó lo sucedido al misionero. Y ambos decidieron dormir, de nuevo, en el interior de la iglesia. “A medianoche, otra vez se abre la puerta, se oyen las pisadas, va a la sacristía, enciende la luz, baja al altar vestido para la celebración y entonces el misionero, al ver aquello, baja del coro, va hasta el altar y le ayuda a celebrar la misa. Le hace de acólito o monaguillo”.

El relato está recogido en su libro de mitos y leyendas de Gorbeialdea

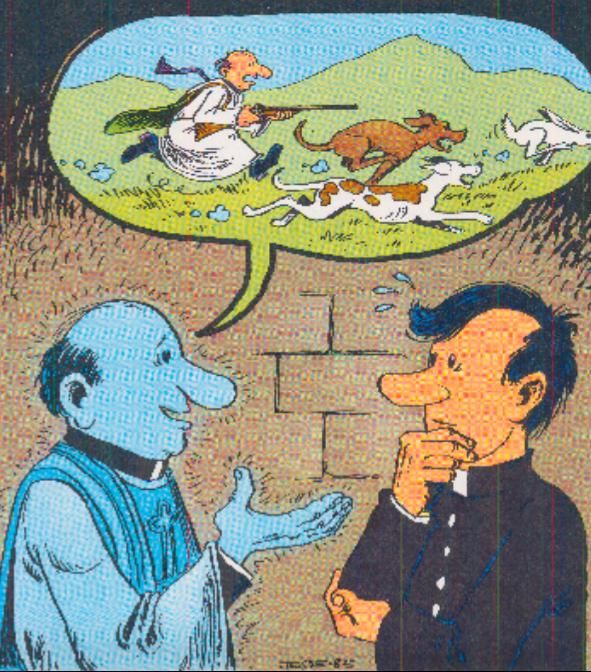

Al acabar ese inesperado oficio religioso, el cura condenado dice: “Soy el ánima Mateo Txistu, Abade Txakurrak. Llevo viniendo no sé cuantos cientos de años a celebrar la misa que dejé sin acabar por seguir a las liebres con mi escopeta y mis perros de caza. Y ahora que me has ayudado a terminar la misa que dejé a medias, ya puedo entrar en el cielo y te agradezco infinitamente”.

Tras estas palabras, dio la mano al misionero. Así acabó la historia “y pudo entrar en el cielo Mateo Txistu o Abade Txakurrak”, asegura la leyenda recogida por Juan Manuel Etxebarria.

Y, si alguien se pregunta por qué Mateo Txistu no acabó de celebrar la misa él solo, también hay una explicación, en este caso terrenal. "La misa era un acto social, mínimo de dos y el que ayudaba al sacerdote como acólito debía ser otro varón y además había que saber responder de viva voz a las preguntas de la misa en latín", precisa.